В этом варианте невозможно будет крутить круги и работать с макросом грифа гитары.

Чтобы иметь такие возможности, вернитесь на шаг назад и скачайте pptx-файл.

Здесь всё упрощено, термины из музыкальной теории используются не строго. Последовательность аккордов обозначаем «АП«, чтобы не использовать термин «гармония». Первый аккорд аккомпанемента называем «тоническим«, чтобы не использовать термин «тональность», и др. Исторические и географические тонкости игнорируются. Знание нотной грамоты и клавиатуры фортепьяно необязательно.

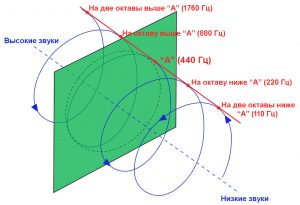

Представим себе, что человек поёт ноту и при этом его голосовые связки колеблются 440 раз в секунду (то есть с частотой 440 Герц). Такая нота называется «Ля первой октавы». Обозначим эту ноту латинской буквой “A”. Звук с частотой в два раза меньше (220 Гц) – это тоже «Ля», но «на октаву ниже»; 110 Гц – «на две октавы ниже» и т.д. Аналогично 880 Гц – это тоже «Ля», но «на октаву выше», и т.д.

Итак, октава – это диапазон изменения частоты в 2 раза. Но в музыке используются не все слышимые человеком в пределах октавы звуки, а только 12 из них. Октава проходится 12-ю «шагами», каждый соответствует изменению частоты в ~1,06 раза (точнее – в корень 12-й степени из 2). Такой шаг называется «полутон». Итак, в октаве – 12 полутонов.

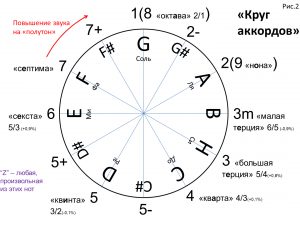

Последовательность октав можно представить витками винтовой линии (см. рис.1). Один виток соответствует октаве, на витке 12 точек-нот, через полутон*). На рис.1 показана только одна из этих 12-ти точек – “A”. Теперь спроецируем эту винтовую линию на зелёную плоскость. Все “A” разных октав попадут в одну точку A, см. рис.2, где внутри круга указаны названия и обозначения всех 12-ти нот («Z» – любая нота). Знак “#” называется «диез» и означает повышение на полутон. Знак «бемоль» (понижение на полутон) не используем.

Круг на рис.2 («круг аккордов») можно поворачивать: щёлкнуть мышкой по окружности, появится квадрат, у середины одной из его сторон есть зелёная точка, прижать её мышкой и поворачивать на нужное количество полутонов.

*) Все эти ноты теоретически равноправны, априори выделенных нет. На грифе гитары это почти так, но, напр., различие формы и положения белых и чёрных клавиш фортепьяно существенно нарушает это равноправие.

Рис.1

Три полутоновых шага от верха рис.2 в сторону повышения звука (по час.стрелке) дают интервал «малая терция». Будем обозначать его “3m”. Если круг повёрнут так, что вверху – “G”, то “3m” будет “B”, если вверху “A”, то “3m” будет “C”, и т.п. Четыре шага – «большая терция» (“3”) и т.д., см. рис.2; 12 шагов – октава (“8”), 14 – «нона» (“9”).

Двенадцать одинаковых шагов на октаву дают приемлемое приближение к «натуральным» отношениям частот. После октавы (отношение 2/1) простейшее отношение у «квинты» (3/2), далее идут «кварта» (4/3), «большая терция» (5/4) и «малая терция» (6/5). На рис.2 в скобочках указано отклонение от идеальных значений в процентах.

Аккомпанемент основан на последовательности аккордов. Здесь под аккордом будем понимать трезвучие (три ноты), к которому могут быть добавлены ещё ноты. Исключение составляет аккорд “dim”, состоящий из четырёх нот.

Минорное трезвучие: “1”, “3m” и “5”, то есть сначала малая терция, потом большая. Если вверху круга – G, то такой аккорд обозначаем “Gm”, называем «Соль минор», а состоит он из нот G, B и D (они могут быть и из разных октав). Если вверху – A, то это аккорд “Am” (A, C и E), а если, например, ещё добавлена нота F# (стоящая у “6”), то это аккорд “Am6”, и т.д.

Мажорное трезвучие: “1”, “3” и “5”, то есть сначала большая терция, потом малая. Если вверху круга – C, то такой аккорд обозначаем “C”, называем «До мажор», а состоит он из нот C, E и G. Если вверху – B, то это аккорд “B” (B, D и F). Мажорный «септаккорд» “B7” = B, D, F и G#. “B6” = B, D, F и G. “B69” = B, D, F, G и C, и т.д.

Увеличенное трезвучие: “1”, “3” и “5+”, то есть большая терция и опять большая. Его ноты на круге расположены под 120º, поэтому существует всего четыре принципиально разных увеличенных трезвучия. В аккомпанементе это практически всегда то же самое, что Z5+, так и будем его обозначать.

Аккорд “dim”: “1”, “3m”, “5-” и “6”, то есть четыре малых терции. Его ноты на круге расположены через 90º, поэтому существует всего три принципиально разных “dim” аккорда. Обозначать его будем той из его нот, что на первой струне, с добавлением “dim”.

В аккомпанементе чаще всего используются минорные и мажорные аккорды. Ноты минорного либо мажорного трезвучия могут быть тремя главными способами (обращениями) реализованы на первых трёх струнах:

1)“1” – на третьей струне, “3”(“3m”) – на второй, “5” – на первой («первое обращение»)

2)“3”(“3m”) – на третьей струне, “5” – на второй, “1” – на первой («второе обращение»)

3)“5” – на третьей струне, “1” – на второй, “3”(“3m”) – на первой («третье обращение»).

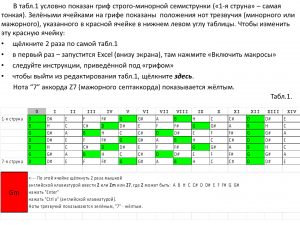

Нумерация обращений условна. Открытые (неприжатые) струны строго-минорной семиструнки дают первое обращения минорного трезвучия, а именно – Gm.

Если в красной ячейке табл.1 – Gm, то первое его обращение – на «нулевом» ладу, а также на XII ладу, второе – на ладах III…V, третье – на ладах VII…IX.

Если в красной ячейке – G, то первое его обращение – на ладах 0…I, второе – на ладах IV…V, третье – на ладах VII…IX.

См. видеофайлы аппликатур в разделе «Строго-минорный настрой» сайта.

Как сказано в самом начале, последовательность аккордов, на которой построен аккомпанемент, здесь обозначаем «АП». Аккорд, с которого начинается аккомпанемент, будем называть тоническим аккордом. В простых случаях тем же аккордом аккомпанемент и заканчивается. Голос может вступить и не на тоническом аккорде, а позже. Пусть, например, тонический аккорд – Dm, потом в аккомпанементе идут другие аккорды, а заканчиваем опять на Dm. Теперь можно всё повысить, например, на полутон, и тогда такой же, с точки зрения поющего, аккомпанемент будет иметь тонический аккорд D#m, соответственно изменятся и остальные аккорды аккомпанемента. А если всё повысить на кварту (т.е. на 5 полутонов) от Dm, то тоническим аккордом будет Gm.

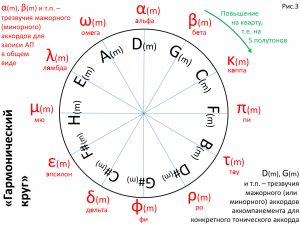

На круге рис.3 расположены обозначения трезвучий мажорных (минорных) аккордов так, что их нота “1” повышается на кварту при одном шаге по часовой стрелке. Аккорд, расположенный вверху – тонический. Следующий по час.стрелке аккорд называем субдоминантовым, а предыдущий по отношению к тоническому – доминантовым.

Если у тонического аккорда нота “1” – D, т.е. вверху круга – “D(m)”, то у суб-доминантового нота “1” – это G, а у доминантового – A.

Этот круг будем называть «гармоническим». Его можно вращать таким же способом, как и круг аккордов (см. инструкцию внизу слайда №1).

Повернём гармонический круг на 1 шаг по час.стр., так что вверху окажется “A(m)”. Теперь у тонического аккорда нота “1” – A, у суб-доминантового – D, а у доминантового – E.

Повернём гармонический круг так, чтобы вверху был “G(m)”. Одна из простейших АП:

Gm Cm D Gm,

т.е. начинаем с минорного тонического аккорда, затем идёт минорный суб-доминантовый, затем мажорный доминантовый и снова минорный тонический. Говорят: «играем в Соль миноре» или «играем в Gm» или просто «в Gm».

Теперь повернём гармонический круг так, чтобы вверху был “D(m)”, т.е. «играем в Ре миноре» («играем в Dm», «в Dm»). Тогда такая же, с точки зрения поющего, АП будет:

Dm Gm A Dm,

т.е. также, как и прежде: тонический, суб-доминантовый, доминантовый, тонический.

Для общности обозначим тонический “α”, суб-доминантовый – “β”, а доминантовый – “ω”. Тогда эту АП можно записать в общем виде:

αm βm ω αm

Часто вместо ω используют ω7 и называют его «доминант-септ-аккорд».

В песенных АП часто встречаются переходы на один шаг гармонического круга по час.стрелке. Например, для «минорных» АП (говорят: «в миноре»)

αm βm κ7 π, затем, например, λ7 ω7 αm.

В Am, т.е. «в Ля миноре», это будет: Am Dm G7 C H7 E7 Am.

Близкую к этой АП иногда называют «минорное кольцо», в нём также нередко встречаются аккорды τ и ρ (в Am это F и B).

Вообще, в песенных АП часто встречается переход: «мажорный септаккорд à аккорд на кварту выше», напр., α7 — βm, κ7 — π, ω7 — αm, в Am это: A7 — Dm, G7 — C, E7 — Am.

В минорных АП встречается последовательность αm — κm6 — α7 — βm, в Am это: Am — Gm6 — A7 — Dm.

В «мажорных» песенных АП («в мажоре» ) нередко встречается т.н. «мажорное кольцо», в которое могут входить

α μ 7 λm ω7 α, или α ε7 μm λm ω7 α. Вместо ω7 может быть ω6.

В C, т.е. в «до мажоре», т.е. вверху – “C(m)”, это, соответственно:

C A7 Dm G7 C, или C E7 Am Dm G7 C. Вместо G7 может быть G6.

В мажоре также нередки β, δ7, εm, для тонического аккорда C это будет F, H7, Em соответственно.

В аккомпанементе нередко применяется такой приём: один куплет исполняется, напр., в Gm, а следующий напр., в Am (т.е. всё – на тон выше), и т.п. Это соответствует просто повороту гармонического круга, а запись АП (напр., αm βm κ7 π,…) остаётся неизменной.

Повышение на полутон – поворот гармонического круга на 5 шагов против час.стр.

Повышение на тон – поворот на 2 шага по час.стр.

Повышение на кварту – поворот на 1 шаг против час.стр., и т.п.

Если тонический аккорд – αm, то π называем «параллельный мажор», а если тонический – α, то μm называем «параллельный минор». Для “π” суб-доминантой является “τ”, а доминантой – “κ” и т.п. для всех греческих букв гармонического круга рис.3.

Имея запись АП в общем виде (напр., αm βm κ7 π,…) можно получить запись конкретных аккордов с любым тоническим аккордом – достаточно повернуть гармонический круг так, чтобы вверху оказался желаемый тонический аккорд.

Например, если запись АП в общем виде :

α ε7 μm λm ω7 α,

а хотим получить аккорды при тоническом аккорде D (то есть играть в Ре мажоре), то поворачиваем гармонический круг так, чтобы вверху было “D(m)” и получаем:

D F#7 Hm Em A7 D.

Дополнительные сведения,

необязательные для аккомпанемента смысловых песен

Мы имеем 12 «элементарных шагов» на октаву, 12 полутонов на октаву (см. рис.2).

Если «шагать» по одному полутону, то понадобится 12 одинаковых шагов, чтобы пройти весь круг.

Теперь допустим, что «шаги» могут быть двух типов: маленькие (1 Полутон) и большие (2 Полутона, т.е. 1 Тон).

Зададимся целью пройти круг по час.стрелке семью шагами, большими и маленькими.

Для этого надо сделать 5 больших шагов и 2 маленьких. Таким образом, 5 раз шагаем на Тон и 2 раза — на Полутон.

Когда шагать на Тон, а когда на Полутон — дело наше.

Ниже Полутон может обозначаться «П» или «-», а Тон может обозначаться «Т» или «—».

Если пока что ввести запреты на:

* два маленьких шага подряд (П П) и

* четыре больших шага подряд (Т Т Т Т),

то на винтовой линии рис.1 будем иметь следующую последовательность шагов:

Эта последовательность не имеет априори выделенной «стартовой» позиции, можно начать с любой и, сделавши 7 шагов направо, тем самым завершить проход октавы.

Например:

«Натуральный мажор»: Т Т П Т Т Т П (—) (—) (-) (—) (—) (—) (-)

«Натуральный минор»: Т П Т Т П Т Т (—) (-) (—) (—) (-) (—) (—)

«Фригийский лад»: П Т Т Т П Т Т (-) (—) (—) (—) (-) (—) (—)

…

Пример натурального мажора: До—Ре—Ми-Фа—Соль—Ля—Си-До.

Как и на первом слайде, обозначим частоту 440 Герц латинской буквой «A» и от этой ноты построим Фригийский лад, каждую следующую ноту обозначая следующей буквой латинского алфавита.

Получим: A-B—C—D—E-F—G—A.

Для того, чтобы в «До мажоре» иметь для всех нот простые буквенные обозначения (без диезов-бемолей), следующей латинской буквой «H» обозначим ноту B#.

Тогда До мажор: C—D—E-F—G—A—H-C.

Можно допустить и три типа «шагов» для прохода октавы семью шагами: Полутон («П»), Тон («Т») и три Полутона («3П»).

Это реализуется в «Гармоническом миноре»: Т П Т Т П 3П П.

Можно снять запрет на четыре Тоновых шага подряд (Т Т Т Т), это реализуется в «Мелодическом миноре»: Т П Т Т Т Т П.

Конечно, необязательно проходить октаву именно семью шагами, есть множество других систем.

Но, насколько я знаю, за полторы тысячи лет до Рождества Христова индийские арии при исполнении гимнов своей Ригведы любили использовать гамму, близкую к нашей мажорной, хотя у них было более 20 «элементарных шагов» на октаву (а не 12, как у нас).

3 ноября 2018.